“林下烟霞彼佳人”:明清女诗人对园林的情思与幻想

发布时间:2025-10-07 05:44:41 来源: 星空体育app下载官网

我国古典园林的前史可追溯至先秦,有关园林的诗文创造相同前史悠远持久。至晚明清初,江南的私家乡林的兴修,为我国园林文明的展开注入了新的活力。在这一时期,以园林为主题的诗文创造蔚为习尚,达到了史无前例的茂盛局势。善诗工画的士绅阶级女人也日益活泼于这一文明场域中,使园林诗勃发出新的意涵。宗族园林成为闺秀们表达审美情致、表现文明身份、营建女人空间的重要场所。女人的园林诗表达了女诗人对社会性其他考虑和对我国诗篇传统的深切回应。

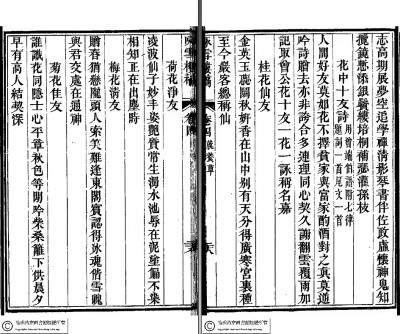

明清女诗人常在宅邸庭园栽花植草,以赏花抒怀为雅好。甘立媃所作《花中十友诗》便是佳例,她以每首咏一花结谊为友,其别离以桂花仙友、荷花净友、梅花清友、菊花佳友、海棠名友、酴醾韵友、瑞香殊友、栀子禅友、兰花芳友及蜡梅奇友为诗题。于十首诗之后,甘立媃又赋尾诗一首,以抒广交女人贤友之愿:“解颦有意弄芳妍,恰比人世益友贤。半世吟魂资伴侣,百年心思寄诗篇。愁城乐园纷开谢,月夕风晨见性天。愿得万花都入谱,广交四海得忘年。”在霞蔚缤纷的诗境中,甘立媃把万花视为知音,一起也与历代文人的同主题诗篇隔空酬唱,意境深远开阔。甘氏还有《梅花绝句三十首》,以多重视点出现出梅花之神韵。她不只赞叹不一起节的梅花(如早梅、晚梅、春梅、寒梅等),亦详尽描绘其在不同环境中的姿势:岭梅“数枝斜耸插云窝,千树花开总后他”;溪梅“落花水面无人问,莫作桃源浪品题”;官梅“相看官阁花初放,古色今香相同清”;野梅“幽性清标识本稀,荒村野径偶相依”;瓶梅“修到梅花不计年,胆瓶相对亦前缘”。尤具雅趣者,则是诗人对她与梅花互动联系的描绘,如寻梅、观梅、折梅、画梅,更不乏具有女人气味的簪梅之趣(“昨晚芳林春有信,新从镜影上钗头”)与嚼梅之味(“拈来测验吟花口,直沁诗脾香味除”),尽显细腻特别之情思。晏诉真与张纨英也曾以自家庭园所植花卉为题,各自创造组诗,晏氏以34首律诗咏花适意,而张氏则以8首律诗绘写园中花事,诗风隽秀朗润。

女诗人们不只钟情于吟咏花木之美,更纠缠于采录亲自参加园艺的日常日子。如张藻的《移菊》一诗,描绘了女诗人在晚秋亲手把菊花移植于宅中静逸园的图景。在历代诗文中,菊花常被隐喻为历经风霜的孤高高傲自负的风骨,而在张藻的诗中,菊花却超逸于这种经典形象的复造。诗人以女人的身体软弱给予菊花笃爱的呵护:“霜严勤护惜,切莫任离披。”一种审美的心绪伴行于有温度的日子,潇洒流通。

又如张藻的《画菜二绝》,将自己在园圃栽培蔬菜的寻常小事一起入画题诗。其一题曰:“土膏起浮露痕青,生趣天然涉笔成。却笑髯苏贪一饱,煮来午后说消酲。”其二题曰:“江南雨后青尤好,抽得新芽黛嫩凉。半幅家乡好烟景,凭添白苋与红姜。”在诗、书、画的神韵融合中,张藻经过造境拓宽了审美幻想,透显出明清士绅阶级女人在日子和艺术之间所保养的审美情致。

虽然明清士绅阶级女人遍及喜欢植花咏蔬,但亲自下地种菜者较为稀有。一方面,家中婢仆代庖,使她们无须亲履园圃;另一方面,闺秀身份也遭到那个年代的尘俗品德束缚,致使她们亲耕农桑的行为常被视为有违闺秀标准。在此布景下,张印的长诗《种菜》就显得颇不寻常了。此诗摒弃了六朝宫体诗对闺阁日子柔靡的藻饰,淳然地勾勒出诗人与女仆四时种蔬、同耕共作的场景:

读罢全诗,素朴的画面中似乎溢出泥土气味,不行遏止地充满而来。首联“我性喜栽培,况此多荒陂”化用了陶渊明《归园田居》(其一)中“少无适俗韵,性本爱丘山”与“拓荒南野际,守拙归园田”两联,明显意在向这位田园诗派的开山祖师问候。张印以亲自耕耘照应陶渊明的归隐抱负,不光无损其闺秀身份,反而平添了几分脱去脂粉气的审美情致。

诗中所咏之蔬包含豆荚、露葵、菘菜(相似今之白菜)与韭菜,皆为庖厨俗见之物。诗人不只识其生长习性、晓其季节,更能量体裁衣地组织栽培,于细微处见巧思,于劳作中显沉着,言外之意浸透着与天然对话的馨雅与熟练。最为动听者,当属尾联“哑然时失笑,暴富同贫儿”,一句自嘲,尽显丰盈之乐。这不只仅对田园播种的温情书写,也是逾越物质的精力满意与文明姿势。张印的劳作体会不只为女人园林诗增添了质朴落地的野趣,也拓绘出一幅空间建构的园圃图景。

在我国古代文明传统中,园林是饯别教养之道的重要空间。明清之际,随同女人识字率的提高与母职在家庭结构中位置的凸显,女人诗画中的育子主题明显增多。其间“桐阴教子”或“桐阴课子”是清代女人诗画著作的常见主题,其不光表现了她们对母亲人物的自觉实践与教育抱负,也表明晰园林空间在家长教育中的重要性日益提高。在花木扶疏间,母亲们不只教授诗书礼仪,更以草木为前言,教化子女人灵的塑成。

翁瑛《题自写桐阴教子图》一诗,以图文互证的方法将育子的日常经历提高为文明标志。其诗不只描画院子教子的温馨场景,更征引欧阳修之母“画荻教子”和柳仲郢之母“熊丸教子”的母教模范,以引发读者对女人教子传统的团体回想,然后凸显母亲的辛劳与德范。在翁瑛看来,所育之子若堪比欧阳修、柳仲郢,那么纵然荻草夜熬,也能甘之如饴。

尤为动听的是诗末两联:“写我劬劳意,手泽儿好藏。荷风与竹露,披图自有香。”翁瑛直抒,亲作此图此诗是为了将教子之心化为可供后代收藏的遗墨。她不只在图文中为自己留下留念,更奇妙地将母亲的辛劳刻入宗族回想,使宗族院子承载起品德教化与文明传承的两层含义。那片桐阴不只仅课读之所,更是母爱凝聚和世德流芳的精力源境。

江苏镇江的鲍氏三姊妹以擅诗文著称,三人均有“桐阴课子”的题咏,然所作之诗皆以他人为镜,未及本身,用笔弯曲柔婉,别赋余韵。长姊鲍之兰有《题桐阴课子图》二首,皆以其母为中心。其一描画母亲今夜不寐、躬亲教子的情形,语意稳健,情感恳挚;其二则以“女师心苦古今闻”一句将母教之劳提高至前史的维度,追溯历代兼任“闺塾师”的母亲的坚忍苦心,既承传统之重,又浸透私情之深。其诗转笔言及母亲的温润性格,言外之意顿生一抹柔光,爱戴之情愈显浓郁。

次姊鲍之蕙的两首《题四娣桐阴课子小影》以幼妹鲍之芬为主角,尤见独具慧识的关爱。不同于翁瑛诗中对功名学业的表扬,鲍之蕙着意形塑的是一位秉持异样教育办法的理念的母亲:鲍之芬不只淡泊自守,更在教子之道上“抛却牟尼课子书”,不拘泥于章句训诂,而以亲口解说和对症下药为要。“往复不辞亲口授,严师慈母两非虚”,既展示鲍之芬在教养之事上的勤勉不怠,又刻写出一位柔中见刚的母亲形象。

更具代表性者是鲍之芬的《题张节妇桐阴课子图》。诗中所咏并非鲍氏直系亲属,而是一位孤身抚子的贞妇,此举尤见诗人对母亲人物的深切体恤。正如翁瑛在诗中着重本身对宗族名誉的维系,鲍之芬以张氏在寡居之际仍使家声不坠之业绩为楔子,勾勒其舍却己志和守义持家的形象,着力描绘母亲在子女哺育与宗族德业传承中的中枢人物。尾联“寸草何时报,菤葹自苦心”的问而不答,涵义于无声处写至情,将母亲的献身与隐忍推至读者心里的柔软处,使“桐阴教子”的主题逾越私域情怀,提高为对女人品德价值的公共表达。

在鲍氏姊妹笔下,私家院子不再仅仅育子课读的场所,更是她们托付敬意、铭刻德范、凝炼家风的文明空间。

园中四时流通,士绅阶级女人常应景而动,展开各类季节游赏与吟咏的活动,其相关诗词的创造也颇具兴趣与雅韵。

春日草木初萌百花争妍,引人携亲唤友共赏芳香。为防游人任意折花,章韵清特制禁令,亲题《小园定例无故折花者罚以灌花一月》诗,书曰:“花开何须谢游人,禁帖黏门例自新。为怕三旬提瓮苦,一时敛手对农春。”此诗用诙谐的笔调传达了惜花之情,亦显园主护物之深心。春色虽宜赏玩,但也简单牵动女人的伤春感喟。叶小纨途经旧园,触景生情,于《临江仙·经东园新居》一词中吟咏:“探得春回春已暮,枝头累累青梅。年光一瞬最堪哀。浮云随逝水,残照上荒台。”词中既有对春色易逝和物是人非的敏锐体恤,也融入了对年月无常和故居寂寥的深切追思。

女人的夏天园林诗多以消夏和纳凉为主题,常以组诗方法出现,每首咏写一种避暑方法,灵动地勾勒了宅园中怡情养性的日常图景。刘芸阶的《消夏八咏》即铺陈了8种逸乐,灵动展示士绅女人于夏天闲情中的审美兴趣与日子风格:把钓(“曲曲池塘浅浅洲,荷香竹影一竿收”)、弹琴(“半庭修竹半庭阴,琴榻萧然物外心”)、采莲(“几日前头女伴邀,邀来曲港荡兰桡”)、着棋(“闲人爱领忙中趣,置得楸枰对客弹”)、对酒(“绿藤阴下梦腾处,那管人世热恼场”)、煮茗(“诗已能清还嗜饮,知他陆羽是神仙”)、观画(“炎天怕受登临苦,聊向匡床作卧游”)与品香(“购得新来海外香,曲屏深处试焚将”)。

女诗人所咏之活动,也因年岁与家境殊异而面貌迥然。归懋仪曾作《平远山房消夏八咏》,她一方面慨叹“中年苦多疾,刀圭贮满笼”(《晒药》)与“家贫食指繁,聊用杂齑腐”(《造酱》)之贫苦实际;另一方面亦在劳作中寄寓诗思,“纠缠乃多么,譬诸着笔时”(《缫丝》),体恤劳作妇女的日常,“农妇竞提筐,村儿学骑马”(《插秧》)。身为士绅之女,归氏仍具这一阶级的日子档次,善以诗化言语赋予寻常避暑之事以审美意涵,如“惊走盘中珠,化做波心月”(《折荷》),“寒光凝太阴,凉气逼亭障”(《买冰》),“并刀剖红玉,消此炎日永”(《浮瓜》),“金剪修绿筠,玉泉灌碧筒”(《洗竹》),于清淡日子中自铸诗境,透显出安贫乐道的气候。

在士绅阶级女人的消夏诗中,炎炎夏天化作荷风蝉语中的静美韶光,也成为心境与物境相契的园林意象。

女人的秋季园林诗乃感念与丰盈并存之境。对举动受限的闺秀而言,园林所建构的小天地恰可寄予情思。不同于文人诗中每以秋意寄哀的传统笔调,不少女诗人乐于摹写秋园的明亮清明与活力,于静美中见丰盈,于清凉中得温意。席佩兰的《秋院》有言:“更喜夜凉凉似水,白云绿树自为邻。”语淡而情深,于夜色与天然之间,流通出园居心境的清澈安定。又有孙莹培园中赏菊,时值秋雨初霁,周、刘、郑、孙四夫人拜访园中,情致盎然,遂题诗曰“明月同杯须见性,好花相对莫悲秋”,将秋园赏花、邀月、对酌化作一场女人世的心灵接见会面,这场拜访既有天然之美,更有友谊之暖。由此,私家乡林成为士绅阶级女人跨宗族交际来往的文明空间与精力栖境。

冬天园林诗虽为数不多,但不乏宏构。其内容大致可分为三类:一为咏寒梅之孤芳与坚贞,二为寄亲朋情思之深切,三为抒离乡迁徙之感念。这些诗各臻其妙,从不同旁边面拓宽了园林冬景的审美幻想。

四时之中,女人常在园中举办节庆活动,或表达团圆之喜,或回想昔人往事。如徐熙珍的《园中元夕张灯纪事》、沈善宝的《上巳与李倚香四姊同游也园》、窦兰轩的《端节与桂园感旧》、薛绍徽的《张家乡七夕会》和赵桂枝的《重阳后五日东园行》等,都是阴历节日的园林诗。这些诗作勾勒出一部女人视角的“园居日历”,既有对时序流通的敏锐体恤,也有对人事冷暖的诗意提高;一起,园林也被赋予节庆典礼、亲朋交游、宗族聚会等多重文明功用,成为女人社会建构的重要文明空间。

园林不只仅女人日常起居之所,也是她们艺术实践的重要空间。张藻的《春日小园读书作》正是其时士绅阶级女人园居日子的描写。关于张藻这类受过杰出诗文教育的才女而言,园林的含义并不限于花木亭台的感官享用,更在于它能在文明幻想中激起诗思。才女们在园中读书临帖、吟诗作画和对弈清谈,构筑出文雅自足、心游万仞的精力意境。

赏识戏剧也是明清女人园居日子的重要组成部分。在《金缕曲:徐园随绎如听昆曲》中,薛绍徽记叙了她在友人园中倾听《长生殿》《桃花扇》等名曲的感触。明清时期,昆曲、黄梅戏、京剧等多种戏剧方法日渐茂盛,女诗人们不只描画了戏中的悠扬曲调与纠缠情节,也记录了观戏时的所感所思,将舞台上的虚拟情境化为个人情感的共识。园墙之内,戏声袅袅,院子空间不啻女人审美幻想与文明涵养融合的回音壁。

除了各自创造诗文之外,士绅阶级女人也常与夫婿、亲朋创造“联句”。此类诗作不只加深了参加者之间的情感联络,也使多种视角融汇于同一诗篇。在此互动过程中,女诗人既是作者,也是读者与回应者,其诗人身份因而得以拓宽与深化。鲍之蕙与其夫张铉以《夏天园居即事》为题共作的4首联句正是佳例。诗中两人别离以各自的字“茝香”“舸斋”署名分题,往复酬答。第二首联句曰:“开卷连朝俗虑忘(舸),愔愔深院昼偏长。蝇蚊作阵乘时出(茝),草木非花过雨香。悦我心境还仗酒(舸),医人贫病竟无方。大裘广厦谁能任(茝),万物浮生梦一场(舸)。”

此诗作于歉岁。张铉虽未亲历饥馑之苦,却深感黎庶之艰。鲍之蕙敏锐地体恤到丈夫的心忧,在联句中代他倾诉“医人贫病竟无方”的哀痛,从而提醒了饥馑背面的无力与悲怆。她对园中虫蝇草木的描画激起其夫“万物浮生梦一场”的慨叹,使两人情感与诗思交汇提高。此类联句创造不只促进了家庭内部的互动,也表现出女人在文本建构中的幻想力与能动性。

至清中叶,女人的园林雅集已蔚成习尚,最具代表性的是蕉园诗社与碧城仙馆女弟子团体。前者创立于17世纪末,社中才媛以杭州的蕉园、西湖诸地为聚会之所,吟咏抒怀。18世纪,袁枚广收女弟子数十人,开习尚之先,使一群无亲缘联系的女人得以团体性揭露进入士人文坛。这以后陈文述亦连续其风,门下女弟子达44人,兼擅诗、书、画三艺,多为闺中俊彦。其弟子吴藻在《翠渌园》中以“隆中风月真名士,林下烟霞彼佳人”一联,妙合古今,以诸葛之风月比闺秀之英姿,不只必定了女人才思之异常,亦将园林视作可显现女人精力面貌的文明空间。

从读书观戏到联句诗会,女人在园林空间中的文学活动方法愈趋多元。这些园林诗的主题不只刻画了明清女诗人的审美幻想,更使园林转化为女人表达自我、认同身份及与同路共识的空间。

在我国诗篇传统中,送行诗占有重要一席。正如唐人拿手以诗篇托寄友谊,明清女人也广泛涉猎此体裁。不同于男性诗人常在江边、城门、名胜古迹等公共空间送行,女人诗人往往在自家庭园中饯行。

在女人送行诗中,园中花木常成为抒情离情的重要前言。沈善宝在《留别也园》(其二)中营构出心意绵邈的园中送行空间。此诗为唱和闺友刘嘉荫、张学圃赠别之作,其间第三联“愧无彩笔酬云锦,剩有诗魂伴海棠”,以云锦与海棠比方友人诗作之华美,既含厚意赞誉,亦寓自谦之意,展示了女人诗人情怀与文辞的涵养。尤为动听者是尾联“周到更向花神祝,保重春风护众芳”,诗人以“花神”与“众芳”寄喻女人,表达对友人及本身的殷殷祝福。此类以植物隐喻女人友谊的诗,在男性送行诗中甚为稀有,显现出女人诗人在传统体裁中开辟的性别维度。

女人园林送行诗,还在内容与情感维度上拓宽传统体裁。相较于男性诗人多聚集于友人或爱人世的别离,女人诗人则常以亲人离别为题,如爸爸妈妈、兄弟、姐妹、子女,也不乏对男性师长的敬别之作。这种多向度的人际感触,显现了女人更宽绰而细腻的情感。园中花木草石不再仅仅天然景象,而成为引发回想和传递怀念的载体,承载着离别者之间的共识与回想。

送行不止于一瞬离情,更是一次深植回想、回望生命的感念。女人园林送行诗中最激烈的情感维系源于对往昔的回想。园中的四时流通标志着人生变幻与前史变迁,因而,园景空间的建构常成为回想的感发之源。如甘立媃以《忆昔》12首绝句留念早逝丈夫徐曰吕,字字情切,逐首回溯夫妻共度的温顺年月。其间第五首追述了二人雨后同赏园中花事,既凸显园林在家庭日子和精力契合上的重要性,也使园林成为承载哀思的诗意场域。

游历遗址或看望荒园,常能引发女诗人对前史兴替与人世沧桑的吟咏。如钱凤纶在《玉津园怀古》中借咏西湖旧迹隐喻明室王气衰竭,沉郁悲怆。又如方云卿《琵琶亭怀古》一诗借白居易《琵琶行》诗境,于亭台之间追思前贤旧事。诗人将本身情感融入前史语境:“亭中亦有悲秋客,明月沉江事委尘。鸟雀南飞夜已分,大江东去水如云。惨淡异代空惆怅,一片秋声不行闻。”诗人自况为“悲秋客”,于夜色渐沉之际目送鸟雀南飞和江水浩荡,抒情对生命流通的感念。尾联营建出万籁俱寂的气氛,引导读者由外部景象转向诗人面临朝代更迭而叹气的前史幽思。经过再造“琵琶亭”的审美幻想,方云卿在诗境与院子空间的融合中投射了情感、回想与文明的多重交汇。

“隐”作为一种文明抱负,起于先秦,历经诸朝演绎,渐渐的变成为我国传统士人精力气质中的中心范畴之一。虽然“隐”的详细内涵因时而异,但作为一种审美标志,它常涵义着超逸宦途、回归天然,以寻求精力的自在。明清时期,“隐”的外延拓宽,性别成为一个尤为明显的维度,渐渐的变多的女人凭借园林抒情关于“隐”的体认与实践。

详细而言,自晚明起,造园习尚盛行,“园隐”的日子方法也随之盛行。男性文人视园林为微缩的天然空间,经过造园、居园、赋园等活动,完成与出仕相对且面向私家范畴的归隐。另一方面,关于栖居闺阁的女人而言,园林是她们扮演妻、母、媳等社会人物的“家庭职场”。因而,虽然女人在文明传统上被边缘化于宦途之外,持久以来缺席于“隐”文明的主体,但明清女人仍是凭借园林空间建构相关的书写,表达深藏心里的隐逸之志,寻找精力的超逸。

第一种战略,是借用“偕隐”的概念表达与夫婿共隐的希望,奇妙地移用男性文人的园隐传统。根据夫妻共有的隐居抱负,女诗人把婚姻联系与园隐抱负彼此嵌合。这一战略的典型例子见于杭州“偕隐园”的命名与题咏。该园名即寓“配偶偕隐”之意,颇具标志颜色。蕉园诗社的推动者顾若璞曾拜访此园,以清婉的笔调写下《秋日过偕隐园》一诗,既书写游园的闲适淡泊,也借此园名暗喻其归隐之志。又如明代才女陆卿子与其夫赵宦光在姑苏筑寒山别业,认为退居之所。清初学者朱彝尊以“偕隐”赞其高义,称曰:“配偶偕隐寒山。”陆氏工诗赋且擅挽词,其诗文集《考槃集》《玄芝集》二书名皆含隐逸意涵:“考槃”典出《诗经》,指隐者山居之乐;“玄芝”则指古人所信的延年仙草,寓长生与出尘之愿。陆诗收入《名媛诗归》,钟惺评曰“妙似寒山诗”,将其与唐代高僧寒山并排。由此,陆赵夫妻成为明清之际园隐践履与夫妻偕隐的模范,建构了一方性别互文且文德兼美的隐逸图景。

第二种战略,是进一步区别园居与山居的差异,借“神往山林”表达全面抽离实际家庭日子的希望。与“偕隐”书写中对婚姻家庭日子的认同相异,此类诗作有意回绝妻、母、媳等社会身份,力求在审美幻想中取得心灵的隐逸。陈德懿是此类女隐者的代表,其《书怀》一诗直言本身不适于儒家礼教下的人物:“游宦江湖已有年,归来晦迹爱林泉。自知学道疏人事,每为搜诗减夜眠。闭户欲寻芳草地,卷帘愁对杏花天。肯将俗事萦怀有,须向山中作女仙。”

作为士大夫之妻,陈德懿受困于日常品德之中,但经过搜诗勤修,她在“人事”和“学道”之间追索精力超然的或许。在《闽山道中》里,她再次直抒对隐逸山林的神往:“平生颇有山林癖,欲向溪边结草堂。”此种山林情结的隐意,不同于传统诗文中的“归田”或“优游”,而是深植于性别人物窘境的内涵挣扎。俗务与志节之间的抗衡,磨炼出不改心志的女人心灵写作,由此成果了一位回绝让步且深具哲思的女隐者形象。

在女人以“隐”为主题的园林诗中,“隐”不是避世出仕的让步,而是审美幻想对社会规约的柔性抗衡。这一主题敞开了女人自我吟咏的新途径,更使“隐”这一本来为男性专属的文明抱负取得了女人的诠释与诗意的延展。

明清女人的园林诗绘构出一幅有别于男性文人著作的艺术图画,这亦转化为她们审慎而有力的前史回响——既贴近日子,又通向诗性审美的深层维度;既是个人体会的抒情,也是团体回想的建构。毋庸置疑,女人园林诗显现了女人的审美幻想创造力与建构园林空间的艺术感知力,是我国古代文学谱系中的绮丽瑰宝。